小学校低学年の頃、友達と野球で遊んでいた。だが内心、サッカーの方が本当は好きだった。4年生から入部できるスポ少も、サッカー部に入る予定だった。しかし、サッカーの体験入部に行ったある日、あまりにも走りっ放しの練習に不安を感じ、野球部に足が向いた。この出来事が、野球を始めるきっかけとなった。

高清水小では県大会に出場することもなく、まさに「楽しい野球」をしていたという。将軍野中へ進んだ2年時、同校野球部創設以来、初の全県大会出場を決めた。捕手として出場したとはいえ、初戦敗退だった。翌夏、2年連続して全県切符を手にした。初戦、本荘北に2-0で快勝したが、2回戦で浅舞に0-1で惜敗した。

高校進学については悩んだ。当時、甲子園へ一番近い高校は、秋田商か金足農。自宅から近い秋田中央も兄が在籍していたことから、秋田中央も選択肢の中にあった。15歳の少年にとって、どこを選んだらいいのか、本当に悩ましい時期だった。

最終的に、嶋﨑久美監督からの誘いもあったことから、選んだのは金足農だった。入学式の当日、まっすぐ野球部の門をたたいた。

練習の厳しさはうわさ通りだった。

「1年生は陸上部か!」と思ったほどだった。

それでも5月に入るとボールを使っての練習が増えてきた。

吉田いわく「やっと野球部らしく思えてきた」

練習以上に厳しかったのが上下関係。その上をいった厳しさが嶋﨑監督だった。

「詳しく言うことははばかれるが、相当でした」というから推して知るべし。昔はそれがごく当たり前のことだったのだろう。

やっとボールを使っての練習ができるようになり、大好きだったのが打撃練習の時間だった。

「1年生の頃から、結構飛ばしていたんですよ。それを見ていた先輩から、調子に乗っているんじゃねえよ」と言われ、委縮した記憶が残っている。

そんな中、初めて迎えた冬の練習。

金足農といえば田沢湖合宿と思われがちだが、通常の冬の練習が、これまた大変だった。田沢湖合宿との違いは、練習が終わったら家に帰ることができるのかの違いだけで、内容はほとんど変わらなかったという。今でも宿泊先だった「ニュースカイ」の看板を見ただけで、昔の苦しかった練習がよみがえってくる。

「思い出したくはないが、精神的に鍛えられた」と田沢湖合宿を振り返る。

1年夏は経法大付に敗れ、2年夏は決勝で秋田商に敗れた。そして迎えた3年夏。決勝の相手は前年度、煮え湯を飲まされた秋田商だった。この試合、今でも語り草になっている17-16という、県高校野球史上、まれに見る決勝戦だった。決勝戦にふさわしい好ゲームだったのか、果たしてアバウトで雑な試合だったのか、という判断は読者に委ねるとして、それは想像を絶する展開だった。

5回終了時点で秋田商が16-6とリード。決勝戦でなければコールドゲームの展開に「勝負あり」を予想させるには、十分な得点差だった。

しかし金足農ベンチは、吉田を除いてだれも諦めてはいなかった。「自分がキャプテンなのに、正直、みんなの顔を見て諦めていた自分を恥じた」と思った。そんな姿に自然と涙が頬を伝わった。嶋﨑監督からは「お前が泣いてどうするんだ」という檄(げき)を飛ばされた。

さて、ここからミラクル劇場の始まり、始まり。

4点差を追う9回。押し出しで逆転した時のベンチは、まさにお祭り騒ぎ。興奮と歓喜で泣き出す選手もいた。

その裏、秋田商のベンチ前にファウルボールが飛んだ。必死に追いかけた吉田だったが、捕球はままならなかった。その時見えた秋田商のベンチのムードは、絶望に包まれ悲壮感が漂っていた、と吉田には見えた。

2年間、秋田商とともに頂点を目指し、当時は「2強」とも呼ばれていた。2年連続しての頂上決戦が何よりの証しだろう。そんなライバルの姿は正直、見たくはなかった。その瞬間、秋田商のベンチに向かって「お前らも意地を見せろ」と自然と口からその言葉がほとばしった。意地悪でも嫌味でもない。ライバルには最後まで諦めることなく、戦ってほしかった。

秋田商の強さは分かっていたが、そんな思いから発した言葉であった。「もしあの言葉で秋田商の反撃があり、逆転で負けていたらゾッとしますよね」と振り返る。

「秋田商とはいい意味で仲が良かったし、最高のライバルでした」

そんな秋田商の思いを背負い臨んだ甲子園。まず驚いたことは関西の半端ない暑さだった。経験したこともない熱さが容赦なく襲ってきた。吸い込む空気さえ熱く感じた。

記念大会で参加チームが多かったことから、甲子園練習はなかった。

試合当日。吉田には球場が大きく壮大に見えた。特に外野スタンドは威圧感さえ感じた。暑さと観衆の熱気が吉田にそう感じさせたのだろう。

対戦校の明徳義塾(高知)は体型からして高校生離れしていた。打球にしろ投球にしろ、まさに「これが全国レベル」の世界、ということを金足農にアピールするには十分過ぎるほどだった。試合は2-7で、あっけなく敗れた。

この年はいわゆる「松坂世代」。甲子園に出場してその“化け物”あるいは“怪物”とも呼ばれた松坂の投球も見ることができたし、短い期間ではあったが、夢舞台を堪能することもできた。また、それまでとは違い、嶋﨑監督が“超やさしく”豹変し、選手に接してくれたことは「気持ちの悪い思い出」(笑)として心に残っている。

甲子園で学んだことは「仲間の大切さ」だった。通常であれば、夏の県大会の選手登録が終わると、ベンチ入りのできなかった選手の心はどうしても野球から離れていく。こんなとき、キャプテンとして吉田は彼らの気持ちが理解できるだけに、声を掛けることができなかった。ただその後、甲子園出場が決まってからは、ベンチ入りの叶わなかった3年生から「一緒に頑張ろう」と逆に声を掛けてもらい、積極的に練習を手伝ってもらったことは、今でも感謝している出来事だ。甲子園を目指す球児にとって、仲間の大切さを学ぶことができた夏でもあり、野球の魅力を感じた夏でもあった。

秋田に戻ってからは、進学か就職かで迷ったが、投手の佐藤佑が「社会人でやりたい」と言ったことから、2人でJR秋田への就職を決めた。

JR秋田はTDK、秋田銀行に続く、秋田の社会人野球では3番手のチーム。入社後は一生懸命、練習に取り組んだが「燃え尽き症候群」になったのか、仕事との両立も厳しくなって25歳で現役引退を決意した。

これまでの野球人生の中で、打者として対峙(たいじ)した投手で一番すごい、と思った選手がライバル校だった秋田商・伊藤大悟。「あの切れ味の鋭いスライダーが打てなかった」

最後に「野球とは?」との問いには「自分の気持ちを変えさせてくれたスポーツ」。仲間の大切さ、コミュニケーションの重要性も教わった。恩師でもある嶋﨑監督には今でも「感謝」を忘れてはいない。

後輩の金足農が100回の記念大会を決めたこの日、吉田が出場した甲子園で成しえなかった「勝利」、そして「可美(うま)しき郷 我が金足♫…」という校歌を聞きたい、と願っている吉田である。

≪編集後記≫

金足農高で嶋﨑久美監督から指導を受け、17-16という球史に残る決勝を戦い、これから起こるであろう、どんな苦労や高い障害にも立ち向かう強い精神力を身につけたことと思う。

今、秋田県の野球に本当に必要なのはこういった強い精神力ではないだろうか。

日々、技術は進歩し、こぞって技術ばかり追い求める現代野球。メンタルの強化こそが急務ではないだろうかと、吉田君を取材してあらためて感じた。

≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫

~ profile ~

|

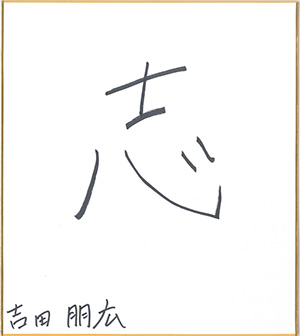

吉田 朋広(よしだ ともひろ)氏 昭和55年生まれ 秋田県秋田市出身 高清水小―将軍野中―金足農 現在は東日本旅客鉄道株式会社秋田支社勤務 |

|