2004年センバツ甲子園で、選手宣誓をやることになった。幸か不幸か、32分1の「当たりくじ」を引き当ててしまった。それからは練習どころではなかった。朝から晩まで頭の中は選手宣誓のことでいっぱいだった。チームのみんなから協力してもらい、原稿を書き上げたが、小野平監督から「ダメ出し」を食らい、再度、書き直した。開会式では緊張のあまり、途中で台詞が出てこないハプニングもあり、思い出したくもない選手宣誓となった。生まれてこの方、一番、緊張した瞬間だった。その思い出の甲子園の印象は―。

「さすがに聖地にふさわしく、大きかった。さらに内野の土、外野の芝生も手入れが行き届き、きれいに整備されていたことが感動的だった」という。 その甲子園も、出場するまでは「憧れの場」としてとらえていたが、いざフィールドに入り周囲を見回すと、アルプススタンドの観衆、そしてカメラの放列ー。

それらを見た瞬間、体の中からアドレナリンがあふれてきたことも記憶に残っている。

試合は初戦が鳴門工(徳島)に10-0で完勝。2回戦が甲府工(山梨)に3-0で辛勝。準々決勝で愛工大名電(愛知)に1-7で敗れたとはいえ、見事、8強へ進出した。振り返ってみると、他の大会では1試合目の1打席目しか緊張しなかったものが、甲子園では毎試合、緊張の連続だった。それでも、全国レベルを肌で感じ取れたことが大きな収穫だった。そして、夏の甲子園では春以上の成績を残したい、という大きな目標ができた。

夏の秋田大会では、結果的に甲子園切符を手中に収めたものの、苦戦を強いられた。準決勝の西目戦では9回サヨナラ勝ち、という薄氷を踏む勝利。決勝でも3-1という接戦で本荘を下し、春・夏連続出場を難産の末、つかみ取った。

順調に連続出場を決めたかに見えるが、実は選抜から帰ってからのチームのモチベーションは下降線の一途だった。選抜で8強進出した満足感なのか、あるいは「燃え尽き症候群」なのか、チームはばらばらで「根本的に(チームを)立て直す必要があった」と感じた。そのために、主将として選手にきついこともしゃべった。練習途中で帰ったこともあった。「さすがに、この時ばかりは小野監督に怒られましたよ」(笑)。その時の監督の「男は下がる時は、下がらないといけない」という言葉は、今でも忘れることはできないと、振り返る。そんなこともあって、夏の秋田大会で優勝した時の安ど感は、いまだに忘れることはない。苦労しないと、夢は実現できないことを学んだ時でもある。

甲子園で一番印象に残っている試合は、夏の大会で済美(愛媛)に8-11で敗れた試合だ。5打数無安打の結果に「チームの足を引っ張ってしまった。もし自分が1本打てていたら」という苦い思い出だ。しかし、この悔しさが原点となって、その後の野球人生の礎となっている。

これまでの野球経験の中で、一番印象に残っている投手は鷺宮製作所の岡崎純二投手だ。スピード、ボールの切れともに申し分なく、バットに当てることさえままならなかった。打者では、今では巨人の主力選手となっている長野久義選手。打撃、足、肩と「どれを見ても素晴らしい選手だった。こんな選手がプロになるんだ、という感覚で見ていました」という。

秋田の野球を見て感じることがある。秋田商から鷺宮製作所、そしてTDKと野球に携わった経験から「自分が活躍してチームを勝たせる」という意識が希薄だと感じている。このメンタルの部分をクリアできれば、秋田のレベルアップも夢ではない、という。

昨年までTDKのコーチを務めた。そのコーチ時代は監督の思いを、どう選手に伝えるのか、また選手のやりたいことを監督にどうつなげていくのかが、自分の役割、と認識していた。今後は外から野球を見て、いずれ監督やコーチなどで野球に携わりたい、という希望、意欲は持ち続けている。当分は、これまで協力してもらった「家族サービス」に徹するという。

最後に「由利工が初めて甲子園に出場するが、職場でも数多くいるOBが喜んでいる。21世紀枠での出場だが、本気で勝ちにいってほしい」と、甲子園出場の先輩として熱いエールを送っている。

編集後記

秋田商で甲子園に出場し、主将としてチームをまとめ上げ、社会人野球のTDKでも主将、コーチとして活躍していた姿に勝利への責任感の強さを感じた。いろんな経験をして、たくさんの選手を見てきて、勝つための条件が備わってきたはずだ。是非、県内外で培ってきた社会人野球の経験を生かして、いずれは秋田の野球発展のために頑張ってもらいたい人物だ。

≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫

~ profile ~

|

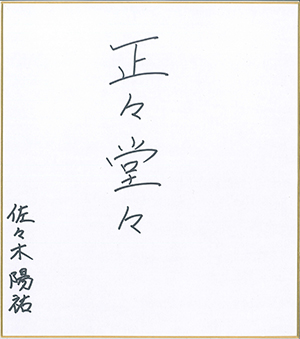

佐々木 陽祐(ささき ようすけ)氏 |

|