野球を始めたきっかけは、家の前で父親とやったキャッチボールだった。「当時、『男は野球』と決まっていたでしょう」(笑)。小学校の野球部は4年生から、と決まっていたが、頼み込んで3年生から入部した。6年生の時には全県大会で準優勝を飾った。

角館中では1年生から投手として試合で投げていたが、全県大会に出場したのは2年時の1回だけ。2年秋の新チームになってからは負けなしで翌年の夏の地区大会に臨んだが、春の大会ではコールドゲームで勝っていた太田中に敗れた。「(春の大会で)大差で勝っていた分、心に隙があったのでしょうね。負けたその日、人生で一番泣いた1日でした」。高校への進路はチーム全員で角館に進むものだと思っていたが、経大附、秋田商、大曲農、角館の各校がこぞってスカウトに来たのを覚えている。特に経大附(現明桜)・古城敏雄監督、秋田商・三浦第三監督は熱心に何回も自宅に足を運んだ。

当時、甲子園に出場するためには中央地区の高校に入らないと出られないと感じていた分、気持ちが揺らいでいたのを覚えている。そんな時「全県大会出場の選手が多く入学する」「これまでにない強化をして甲子園を目指す」という言葉を投げかけられ、中学の先生にも相談して、結局、経大附に決めた。

入学してからは1年春からベンチ入りしたものの、高校の練習は中学のそれとは比較にはならないほど厳しいものだった。入学してからわずか1カ月、母親に「辞めて帰る」という相談をしたほどだった。返ってきた答えは「帰ってこい」。あまりにもあっけなく言われたことが、逆に頑張れる起爆剤になったという。

そして甲子園。「その聖地を目指すことがこんなに苦しいことだとは予想外だった」と当時を振り返る。 1年夏は準決勝で秋田商に打ち込まれ、敗退。秋の全県大会も準決勝で敗退。2年夏も調子が上がることなく2回戦で金足農に敗れた。その帰りのバスの中、自問自答した。「何を焦っているのか」。これからは三振を奪うだけの投手だけではなく、勝ちにこだわった投球を心掛けようと、心に決めた。

その後の活躍は推して知るべし。変化球を交えた投球術がさえわたり、ピッチングの幅が広がったことはいうまでもない。秋の全県大会では猿田和三、石井浩郎ら強力打線が看板の秋田を破り、東北大会では決勝まで突き進んだ。その決勝戦の相手は左腕・古溝克之率いる福島商。当時、東北地区のセンバツ出場枠は1校のみ。その決勝は延長15回に入っても両チーム譲らず、結局、日没再試合となった。再試合では1-0で勝利して、センバツ切符をほぼ手中に収めた。「勝った瞬間はやっと責任を果たせたし、これでチームの一員になれた」と感じたという。

東北を制し、その後臨んだ神宮大会では早実・荒木大輔と投げ合い0-1で惜敗した。が、敗れたとはいえ全国で通用するチームになった実感が残った試合でもあった。「荒木の人気がものすごくて、球場全体が敵みたいなものだった。実に衝撃的でしたよ」(笑)。

さてシーズンオフの練習。これまでは厳しくて、ただただつらさを感じて練習を消化していたものが、センバツという目標が加わったことで、そこには笑顔で練習に取り組む姿があった。「練習に笑顔があると、成長するんですよ」。

センバツ出場校を発表する2月1日。この日ばかりは「選ばれるのか、あるいは⋯⋯」と練習に身は入らなかった。しかし、その瞬間「本当に野球を続けてきてよかった」と感動した1日でもあった。春・夏を通じて初めて同校が甲子園の土を踏むことが決まった歴史的な1日となった。

初めての甲子園での印象は、あまりにも広いファウルグラウンドに驚いた。試合は初戦で丸亀商(香川)、続く星稜(石川)を連続完封したが、準々決勝で印旛(千葉)に延長10回で敗れた。この時のチーム目標は「甲子園で校歌を歌うこと」。この目標は見事にクリアした。松本自身、当時のことを思い浮かべながら、「あの時の入場行進局は松田聖子の『青い珊瑚礁』。この曲は私の好きな曲の1つです」と笑いながら語っている。

このセンバツを経験してからは、春・夏の連続出場へのプレッシャーや周囲の期待もあったが、「力みや重圧は感じなかった」という。変化球を多く交え、勝つ術(すべ)も会得した。すべては夏の甲子園に出ることが目標。そのための投球数を減らすことが目的だった。結果、夏の秋田大会も制して再び、甲子園の土を踏むことができた。

その夏の選手権。センバツで8強に残ったチームで夏の甲子園に出場したチームは経大附のみ。したがって同校は優勝候補の一角に名を連ねた。興南(沖縄)、福島商(福島)を順当に破り、迎えた3回戦で志度商(香川)に延長10回の末、敗れた。 「あの夏の‘敵,は暑さでした。あとは、初戦、そして2回戦も球場に向かう途中、霊きゅう車とすれ違ったが、敗れた時には、それはなかった。それも敗因かな」(笑)。

甲子園に出場して感じたことがある。それは、例えば前年の夏、あるいはセンバツでも、甲子園経験者がいるチームには強い意識がある。「あの雰囲気。そして貴重な経験をほかのチームには経験させたくない。自分たちだけで独占したいという意識が強かった。聖地だからこその由縁でしょうか」。

高校卒業時。プロ10球団からの打診を断って社会人野球の名門・住友金属(和歌山)へ進むものの、なかなか結果を残すことができなかった。当時は社会人野球の情報すらなく「どうせ、親父の野球だろう」となめた気持ちで入社したことも明かしてくれた。さらに関西独特の風土にもなじむことができなかった。とんでもないレベルの高さ、そして言葉の壁に苦労した。

「早く関東へ行きたい」。こんなことを思い続け、1985年(昭和60)ドラフト外で横浜大洋ホエールズ(現De NA)に入団。プロ野球選手としてスタートラインについた。先発陣の一角を占めた87年には7勝をあげた。同じ秋田出身の落合博満には強く、稲川誠投手コーチいわく「真っすぐで落合を抑えられるのは松本だけ」とまで言わしめた。ただ松本いわく、「何を投げても打たれるから、逆にど真ん中に投げたら打たれなかっただけ」と語ってくれた。その後、92年に球団から自由契約を言い渡され、2年間、スコアラー兼打撃投手を務めた。

8年間のプロ野球人生で、投手ですごかったのは広島の津田恒実投手が一番、印象に残る。「見たこともない、すごい剛速球でした。打者では落合さんですね。文句のつけようがなかったですよ」。

スイングですごさを感じた選手もいる。門田博光と松井秀喜の2選手だ。彼らのスイングの音は反対側のベンチまで届いていた、というから恐ろしい。

プロ野球から身を引いた後は、松江(島根)で19年間、塾の室長を務めた。この間、子供たちの野球の指導にも携わることができて勉強になった時期でもあった。

秋田の野球についてはこんな目で見ている。「投手は外角に偏りすぎ。もっとインコースを使わないと」。また「捕手とのコミュニケーション不足も感じるし、ストライクを取ることができる変化球も必要」と分析している。

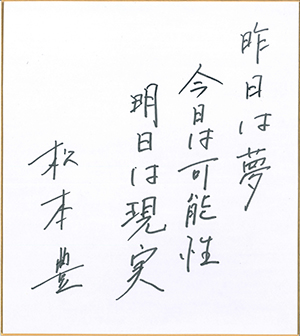

「野球とは」とう問いには、「“生き方”“物事”すべてを野球から教えてもらった。野球がすべてですね」と、最後を締めてくれた。

編集後記

物腰が柔らかく、温和な人柄で一時代を築き上げた男の姿があった。終始笑顔で、時折、爆笑しながら当時の話をしてくれた。現在は角館の実家に戻り、子供たちの指導にも積極的に出向いている。苦労を重ねた分だけ、楽しく野球を指導する。秋田の野球の発展のためにも力を借りたい人材である。

≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫

~ profile ~

|

松本 豊(まつもと ゆたか)氏 |

|