合川東中へ入学したときは、卓球部に入部した。ただその後、合川中との統合直前、初めてやったソフトボールでとんでもない打球を飛ばした。この感触を忘れることができず、2年生から統合した合川中で野球部に入部したのだった。もし、このときソフトボールとの「出合い」がなければ、プロ野球選手は誕生していなかったことだろう。

当時、合川中野球部の監督は、合川西中から転任してきた佐藤俊孝教諭だった。中学生にしてはガタイの大きかった大沢に、「入部しないか」と声をかけてくれたのが佐藤だった。大沢からみれば「野球の恩人」ともいえよう。

3年時、全県大会に出場した。主将として、エースとしてチームをけん引してきたが、このとき、大会1週間前に走り高跳びの練習で左手首を骨折していたのだった。初戦で横手一中に敗れたとはいえ、持ち前のガッツで試合に出場したことは特筆できる。

高校への進学については当時、能代高・太田久監督から「頑張って能代を受験してみては…」と声を掛けられたことと、同じ二ツ井地区出身で元・プロ野球選手の簾内政雄(元・産経アトムズ)が甲子園に出場していたことから、能代高へ進んだ。

しかし、ここで問題が発生した。当時の合川地区は能代高からみれば、いわゆる「学区外」。この問題は、営林署に勤務していた父がタイミングよく能代に転勤となり、解決した。

高校に入学してからは「なんで、朝から晩までこんなに練習するのか」と疑問に思ったという。打撃投手をやるか、走っているかの繰り返しの連続だった。

「当時は初めて握る硬式ボールでストライクを取ることに四苦八苦したことと、先輩からのプレッシャーで精神的にかなり鍛えられました」と振り返る。

「自分では二度とあの時の思いはしたくはないが、子供たちには経験してほしいね」(笑)。

そんな思いをしながら練習に励んでいたが、2年の新チーム結成にあたり、エースは山田久志(元・阪急)に決まっていた。しかし、山田が投げるボールを受ける捕手が不在だったことから、地肩の強い大沢にその役目が巡ってきた。この当時は、後輩投手の投球すらまともに捕球することができなかったが、「山田のボールはスピードがなかったので、簡単に捕れた」(笑)。

ここから、ブルペンや打撃練習で積極的にキャッチングの練習に明け暮れた。その理由を「キャッチャーをやっているときは、走らなくてもいいから」というから、面白い。ただし、当時の防具は段ボールを固めたような粗悪な代物だった。

「本当に怖い思いを経験した」

現在の捕球は片手で捕ることが主流だが、当時は両手での捕球が基本。だが、子供たちへの指導ではできるだけ両手で捕球することを指導している。まだ体のできていない子供が片手で捕球すると、身体を投手に対して斜めに構えてしまうから、という。

「基本は大きく構えること」

3番・捕手大沢、4番・投手山田で挑んだ最後の夏は準決勝で大久保正樹投手率いる秋田高に惜敗した。その試合、大沢は初回、右前打で出塁した。ベンチを見ると太田監督からは「盗塁」のサイン。だが、スタートを切ることができなかった。再びベンチを見ると太田監督の頭から“角”と“湯気”が出ているように見えた。直後、山田は左中間に二塁打を放ったものの、大沢はホームを踏むことはできなかった。

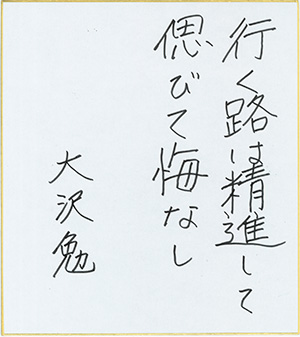

「もし自分があの場面走っていれば…」と、今でもその場面を悔やんでいる。

高校卒業後の進路については、太田監督からは明治大を薦められていたが、就職希望だったこともあり、山田と2人で日鉱日立(茨城)のセレクションに参加した。結局、山田は新日鉄釜石(当時は富士鉄釜石・岩手)を選択し、付き添いでいったはずの大沢が日鉱日立へ入社した。

入社当初は、苦労した。特にキャッチングでは、これまでの野球経験では見たことも、感じたこともない社会人野球のレベルの高い投球を捕るのがやっとだった。それもそのはず。投げる相手は六大学、あるいは東都大の元エース級がずらりと並んでいたのだから。

課題は捕球ばかりではなかった。野手への送球は速いボールを投げることができたが、フォームが大きい、これを克服するためにフットワークの練習に重点を置いた。

プロを意識したのは、3年目のドラフト直前のスポーツ新聞で、ドラフト候補生として名前が挙がったことからだった。これがきっかけで、モチベーションはアップした。

翌秋。日本産業別対抗野球大会の補強選手として出場したとき、マネジャーから連絡が入り、東映フライヤーズに7位で指名を受けたことを知った。翌年から日鉱日立の野球部の休部が既に決まっていたことから、プロへの迷いはなかった。

あこがれ続けていたプロの世界は厳しかった。投手でいえば球速、コントロール。打者でいえばスイング時のヘッドスピード、バットコントロール。そして足の速さ…。すべてが別世界だった。そんな環境のなかで「自分が(この世界で)生きる道はキャッチャーとしてのリードだった」と思った。

1年目こそ1軍で過ごすことができたが、2年目のシーズン途中から、膝を痛めてファームで過ごした。この経験が、いい意味で力を抜いてプレーすることを学ばせてくれたという。

プロ野球で総合的に1番すごいと感じた選手が張本勲。「人前では絶対しない練習を、あれだけする人は見たことはない」と語り、そのハングリー精神も半端ではなかったという。また打撃だけでは「月に向かって打て!」の大杉勝男。インパクトの瞬間は迫力があり、当時の後楽園球場で放った場外弾は忘れることはない。守備では大下剛史のグラブさばきも忘れられない。

プロ在籍6年。自ら退団を申し出た。この時の気持ちを「正直、ほっとした」と語る。体の痛み、精神的な苦痛から解放されると感じたのだろう。

これまでの野球人生を振り返って、高校では「我慢」。社会人では「基本」。プロ野球では「総合戦略・シンキングベースボール」を学んだという。

プロとアマチュアの大きな違いを「1年契約」だという。プロには対価もつきまとうが責任も発生する。「それがプロでしょう」と言い切る。

退団後は会社員生活が続いたが、55歳の時に転機が訪れた。

「秋田でシニアのチームをつくりたい」

4人の選手でスタートしたチームは3カ月後、30人まで増えた。ここが「秋田リトルシニア」の実質的なスタート。

指導者のタイプはティーチングとコーチングの2通りがあるが、大沢の場合はティーチングよりも双方向のやり取りが可能なコーチングに重きを置いている。個々のレベルアップにつなげるために、選手の役割の大切さも合わせて指導している。

例えばいい投手の条件が5つあるとすれば、その選手が何個できているのか、そしてできないところが何個あるのか、そのできないところを練習目標として子供たちに考えさせている。

秋田の野球発展については、「育成組織をしっかりつくること。そして指導者の育成」という。特に小学校低学年に対して指導する場合、「野球って楽しいスポーツである、ということを念頭に置いて指導しなければ、子供たちのその後にはつながらない。将来のある子供たちですからね」と断言する。

最後に「大沢さんにとって野球とは?」という問いには、「ここまで携わっていれば、人生そのもの」と語り「まさかこの年齢まで続けられるとは、思ってもいなかったし、(指導する)子供たちがいとおしい。一生、勉強ですね」と締めくくった。

《編集後記》

能代リトルシニアでは、孫ほど年齢が違う中学生に技術はもちろん、野球を通じて人間教育まで指導。グラウンドではいまだに衰えをしらない若々しい姿と、野球への強い愛着を感じ取れる。

「真剣な子供たちの瞳を見ているだけで鳥肌が立つ」と大沢氏が語る言葉に、勝負師とは違った一面を感じた。

野球の要ともなる捕手の育成のため、なによりもプロ野球で培った経験と知識で、秋田の未来を輝かせてほしいものだ。

≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫

~ profile ~

|

大沢 勉(おおさわ つとむ)氏 |

|